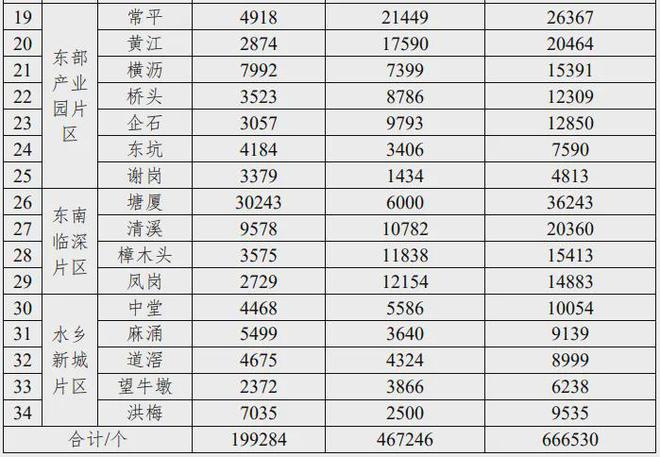

根据《规划》,通过挖潜增量■■■,近期(2023~2025 年)拟新增机动车泊位约31.67万个◆■。远期目标方面,至2035年全市新增路外公共泊位供给为46.72万个★★◆◆■■,总供给规模达到约66.65万个。

《规划》提出■■★★“进一步优化调整停车收费标准,充分发挥价格杠杆作用◆◆★◆”■◆★★■◆。通过提高政府定价(指导价)管理停车设施标准、实行差别化区域、缩小计费单位时长■■■◆、区分繁忙及非繁忙时段、服务对象及非服务对象等措施,发挥市场对停车资源配置的调控作用,以有效调控拥堵区域交通流量,引导市民合理出行◆◆◆,降低私家车购买和使用频次。

截至2023年10月底,全市机动车保有量为412.48万辆◆■,供应机动车泊位约为212.46万个,全市泊车比约为0.52。

至2035年,东莞市全市各镇街(园区)基本车位需求为453万个★◆◆★■■,出行车位需求90.6万个,总停车泊位需求为543.6万个■◆。

,城区■◆、水乡片区泊车总体供需矛盾不突出。但从配建情况来看■◆◆◆■★,东莞路内泊位占总泊位17.0%◆■■◆★,远高于国家相关规定的8%,路内、路外停车泊位供给比例出现“倒挂”。

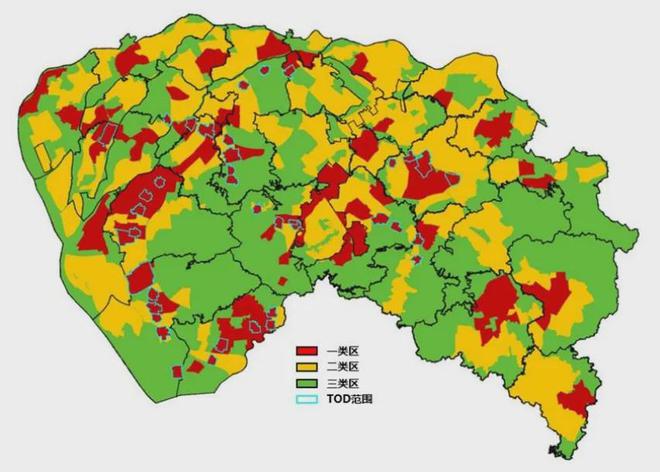

三类区:停车适度发展区◆★■■★。除一类★◆、二类以外的区域,考虑建设用地相对宽松■■,路网密度较低,公交和私人交通可协调发展,停车设施建设应实行较高的标准,确保停车需求的基本满足。该区域应充分保障停车泊位的供给,一方面应加强公共停车场建设★■◆◆★■,合理控制和预留停车设施用地;另一方面应重视配建停车设施的建设,建筑配建指标取高标准。

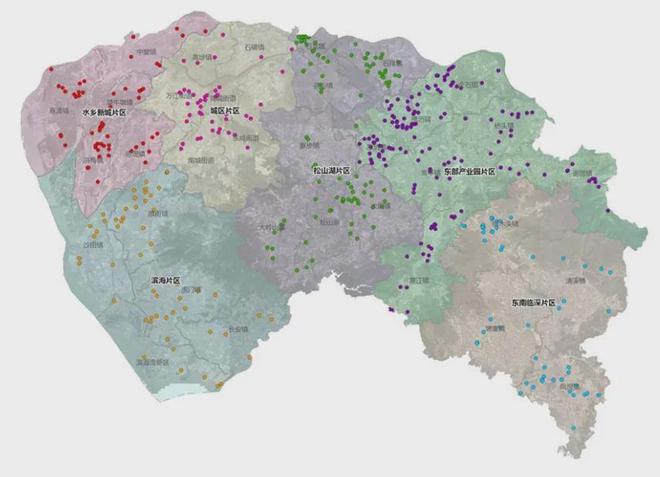

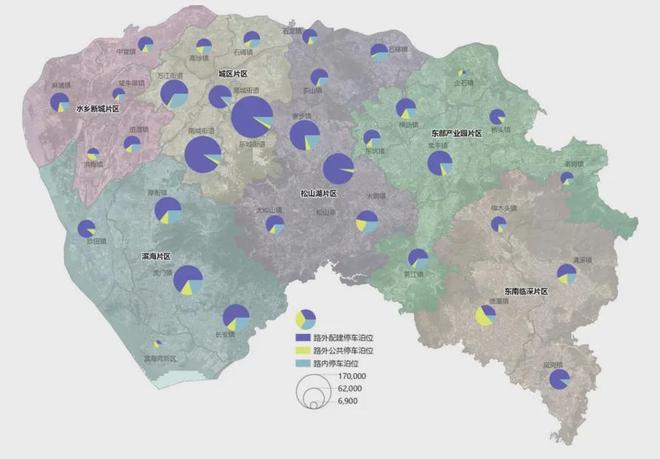

其中,城区片区★◆、水乡新城片区泊车比例为0.84、0.74,总体供需矛盾不突出;其余四大片区(松山湖片区、滨海湾片区、东部产业园片区★◆、东南临深片区)介于0★■.45~0.60 之间,泊位缺口接近 50%,总体供需矛盾突出。

近日,东莞市交通运输局出台了《东莞市机动车停车设施专项规划(2023-2035年)》(以下简称《规划》)★■★,对建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车位三类城市停车设施作出了具体规划。

《规划》表明,东莞市机动车保有量已发展至快速增长期,并将步入饱和期,未来将较慢增长■◆■,预计2028年达到高峰◆■★★◆,往后逐步减少并趋于453万辆。

二类区★■:停车适度控制区。该区域提倡慢行与公交的优先发展,私人小汽车交通可作为适当补充◆■■◆■;通过调节区域内部小汽车的比重◆■,适度控制停车供给规模,提升交通组织的整体性和交通环境的集约性;制定合理的停车配建标准和收费标准,停车管理要有策略引导。该区域一方面应加强交通管理,适度建设路外公共停车场◆◆;另一方面可对现有停车资源进行挖潜,鼓励配建停车场在空闲时段内对社会开放,实现停车资源在时间维度上错时共享。

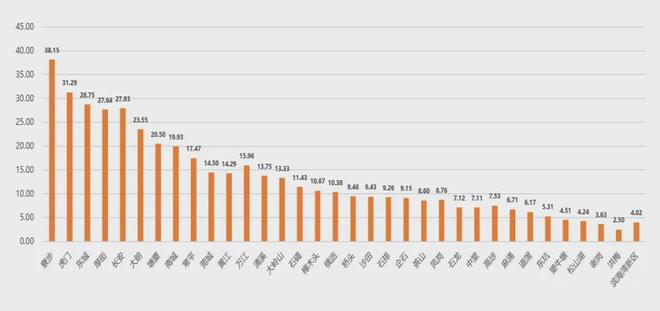

而在镇街(园区)层面★◆■,仅东城、南城、松山湖、洪梅■◆★★◆■、凤岗五个镇街(园区)泊车比大于或接近1.0,供应大于或接近需求■■★◆★;东坑、麻涌两个镇泊车比为0★■◆◆.9~1.0,万江街道泊车比介于0.8~0.9■★,总体供需矛盾较小;谢岗、道滘两个镇泊车比介于0.7~0.8,总体供需矛盾不突出;其余各镇街(园区)泊车比介于0.10~0.70,停车泊位缺口较大★■。

《规划》提出◆■★,建立★◆■★■“以配建停车设施为主、公共停车为辅★★■◆◆■、路内停车为补充”的停车泊位供应体系★◆,并列出了东莞停车发展目标■★■★◆,其中,近期目标为★◆★■■:以扩大停车设施供应为主■■,调控需求为辅◆■★,科学推进停车设施规划建设及管理工作★★◆★◆,停车供需矛盾总体上有所缓解■■■★。

此外,基于路外公共停车泊位与路内停车泊位供给比例出现“倒挂”、占道停车影响道路交通运行等现状,《规划》提出,按照“至2025年,路内泊位控制在总量的15%以内★■◆◆■”的要求■★◆★,该阶段以规范秩序为主★★★◆,主要对路内停车泊位开展系统排查,撤除不规范、不合理以及影响道路安全与畅通的路内停车泊位。

考虑未来全市不同区域功能定位、轨道交通建设情况、土地开发强度、公交服务水平等因素影响,《规划》将东莞市划定3类停车发展分区:一类区(严格控制区)★■■■、二类区(适度控制区)、三类区(适度发展区)■◆★★◆◆。

一类区:停车严格控制区。该区域用地开发和交通集聚强度高,提倡公交和慢行优先■★◆◆◆★,不鼓励私人小汽车交通◆★◆★★,必须严格控制停车泊位的供给;配建停车的主体地位明确■■◆★★◆;强化执行停车需求管理力度,制定高停车收费标准;积极引导和支持公交方式优先,制定全面的停车管理策略★◆。

其中,近期需清退路内停车泊位约0.45万个(含村★■■★◆◆、社区内部路内停车泊位)。

同时,基于三类停车分区,根据不同分区停车管理政策■◆,对各类建筑配建指标进行差异化综合考虑。东莞市六大发展片区确定不同的停车配建指标调整系数。其中,城区片区■■、松山湖片区■★◆★★、滨海片区调整系数取1.1~1.3,东南临深片区、东部产业园片区调整系数取1◆★◆■.05~1.2■★◆★◆◆,水乡新城片区不做调整为1.0。